Le 11 novembre, journée de commémoration de l’armistice de 1918

Par Guillaume BERTIN – Secrétaire général de l’association du Mémorial des bunkers de Pignerolle

L’armistice du 11 novembre 1918

Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, les armes se taisent sur le front occidental.

Après plus de quatre années de combats acharnés, l’armistice est signé dans un wagon installé dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. Ce texte met fin aux hostilités entre l’Allemagne et les Alliés, consacrant la victoire de ces derniers et annonçant la fin de la Première Guerre mondiale.

Ce conflit, le plus meurtrier que le monde ait connu jusque-là, a fait plus de 18 millions de morts — soldats et civils confondus — et bouleversé durablement l’Europe. Pour la France, ce sont plus de 1,4 million de soldats qui ont perdu la vie, laissant derrière eux des millions de veuves et d’orphelins.

Partout, les monuments aux morts ont été érigés pour que ces noms ne soient jamais oubliés.

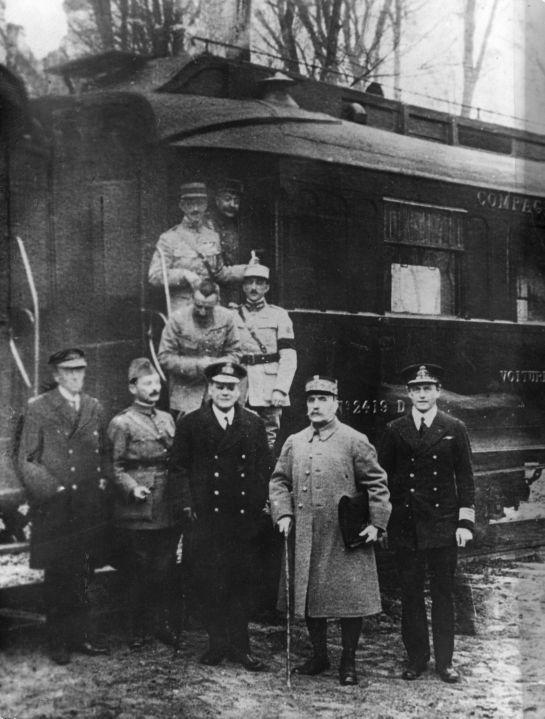

Le 11 novembre 1918 vers 5 h 30 du matin, juste après la signature du traité, à la sortie du « wagon de l’Armistice » : de gauche à droite au premier plan, l’amiral britannique Hope, le général Weygand, l’amiral britannique Wemyss, le maréchal Foch (avec une canne et un képi ), le capitaine de la Royal Navy Marriott.

L’armistice du 11 novembre 1918, la vraie fin de la guerre ?

Il est très souvent considéré que le 11 novembre correspond à la fin de la première Guerre mondiale. Mais qu’en est-il vraiment ? L’armistice signé à l’aurore du 11 novembre 1918 n’est en vérité qu’un arrêt temporaire des combats entre les belligérants. D’une durée initiale de 36 jours, cet arrêt fut renouvelé. S’il permet de reconnaître la victoire des Alliés et la défaite de l’Allemagne, il ne s’agit pas d’une capitulation au sens propre et ne correspond donc pas à la fin de la guerre.

Il faudra attendre le traité de Versailles signé le Grande Guerre.

La naissance d’un symbole national et les débuts de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Ravivage de la Flamme du Souvenir sous l’Arc de Triomphe à Paris | Photo : GMP

Dès 1920, la République française souhaite rendre un hommage solennel à tous ces combattants.

Le Tombeau du Soldat inconnu est installé sous l’Arc de Triomphe à Paris, représentant symboliquement tous les soldats tombés pour la France dont le corps n’a jamais été identifié.

Deux ans plus tard, par la loi du 24 octobre 1922, le 11 novembre devient une journée nationale de commémoration, dédiée à tous les morts de la Grande Guerre.

Le Flamme du Souvenir, située sous l’Arc de Triomphe à Paris, est allumée le 11 novembre 1923. Elle brûle depuis sans interruption (même quand les allemands occupaient la France pendant la seconde Guerre mondiale).

Chaque soir, à 18 heures, la flamme est ravivée par des associations d’anciens combattants, de jeunes, et de représentants de la société civile, dans un geste simple mais fort : celui de la mémoire partagée.

Une journée qui dépasse la Grande Guerre

Longtemps centré sur les combattants de 1914-1918, le 11 novembre a évolué avec l’histoire.

En 2012, la République française décide d’élargir cette commémoration à tous les “Morts pour la France”, civils et militaires et quelle que soit la guerre ou l’opération au cours de laquelle ils sont tombés.

Cette extension rend hommage non seulement aux Poilus de la Grande Guerre, mais aussi aux soldats de 1939-1945, d’Indochine, d’Algérie, et des opérations extérieures contemporaines.

Ainsi, le 11 novembre est devenu un moment d’unité nationale, au-delà des générations et des conflits. Il incarne à la fois la souffrance des guerres et la volonté de paix qui anime la Nation.

Commémorer pour transmettre

Chaque année, les Français se rassemblent devant les monuments aux morts, dans les écoles, ou dans les mairies, pour un moment de recueillement et de reconnaissance.

Des gerbes sont déposées, la Marseillaise est entonnée, et une minute de silence est observée en hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.

Ces cérémonies ne sont pas seulement tournées vers le passé : elles rappellent l’importance de transmettre la mémoire aux jeunes générations. Le 11 novembre invite chacun à réfléchir à la valeur de la paix, au sens du sacrifice, et à la solidarité entre les peuples.

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à Angers (11 novembre 2023) | Photo : Guillaume BERTIN

L’armistice du 11 novembre 1918, une mémoire vivante

Plus d’un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre demeure un repère essentiel dans la mémoire collective.

Il ne s’agit pas seulement de commémorer la fin d’un conflit, mais de célébrer le courage, la fraternité et la résilience de celles et ceux qui ont traversé les épreuves de la guerre.

En honorant leur souvenir, la France rappelle que la paix est un héritage fragile qu’il faut sans cesse protéger. Chaque année, l’association du Mémorial des bunkers de Pignerolle participe à cette commémoration pour ne jamais oublier.

Sources

Ministère des Armées – Mémoire des Hommes : https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Service historique de la Défense (SHD) – Archives et dossiers sur la Première Guerre mondiale

Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) : https://www.onac-vg.fr

Vie-publique.fr – Dossier « Le 11 novembre, journée de commémoration nationale »

Archives nationales – Loi du 24 octobre 1922 instituant la commémoration du 11 novembre